雙童圖 (唐) 新疆吐魯番市阿斯塔那187號(hào)墓出土

在古今文學(xué)藝術(shù)長廊里�����,天真爛漫的兒童構(gòu)成了一道耀眼的風(fēng)景���。提起唐代兒童,我們往往首先會(huì)想到詩文里的天才少年駱賓王����、王勃等人。事實(shí)上�����,唐人小說中也不乏兒童身影���,其中既有對兒童生活的描繪與再現(xiàn)��,又有兒童個(gè)體形象與文人自我情感的呈現(xiàn)��,具有豐富文化內(nèi)涵�����。

敏而早慧的神童

和前人一樣��,唐人小說家也熱衷于將一些出類拔萃的早慧少年搜羅筆下�,這類兒童從小便流露出異于常人的聰明才智����,他們熟讀典籍,善作詩賦���。比如《朝野僉載》中講述“并州人毛俊誕一男��,四歲��,則天召入內(nèi)試字����,千字文皆能暗書”��,《鄴侯外傳》云“(李泌)幼而聰敏��,書一覽必能誦����,六七歲學(xué)屬文”����。值得注意的是�����,這一時(shí)期還出現(xiàn)了對聰慧女童的記錄�,比如牛僧孺在《玄怪錄》中提及女兒牛應(yīng)貞“少而聰穎,經(jīng)耳必誦�����。年十三�,凡誦佛經(jīng)三百余卷,儒書子史又?jǐn)?shù)百余卷��,親族驚異之”��,字里行間不難感知其作為父親的欣喜和驕傲����。

不過不同于魏晉時(shí)期對兒童思辨能力的推崇,唐人更多是對兒童詩才的褒揚(yáng)。這方面最典型的例子莫過于神童劉晏���,《明皇雜錄》載:“時(shí)劉晏以神童為秘書正字���,年方十歲,形狀獰劣���,而聰悟過人����。玄宗召于樓上簾下����,貴妃置于膝上���,為施粉黛���,與之巾櫛。玄宗問晏曰:‘卿為正字��,正得幾字�����?’晏曰:‘天下字皆正,唯朋字未正得���?�!F妃復(fù)令詠王大娘戴竿���,晏應(yīng)聲曰:‘樓前百戲競爭新,唯有長竿妙入神��。誰謂綺羅翻有力�,猶自嫌輕更著人?��!谂c貴妃及諸嬪御歡笑移時(shí)�,聲聞?dòng)谕?��,因命牙笏及黃文袍以賜之�����?!?/p>

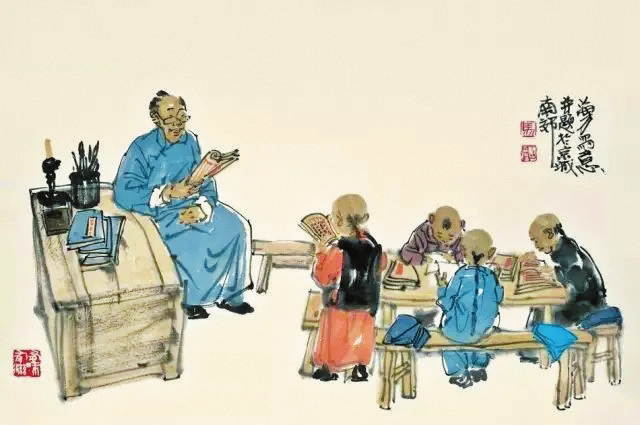

大量善于記憶的兒童形象出現(xiàn),與唐代科舉制度息息相關(guān)�。唐代鼓勵(lì)兒童早習(xí)儒家經(jīng)典,雖官學(xué)系統(tǒng)并未設(shè)置童蒙教育���,但有私學(xué)補(bǔ)足���,幾乎村村有私塾,為蒙養(yǎng)教育提供了基礎(chǔ)條件�。且唐代科舉考試中特設(shè)有童子科,與進(jìn)士���、明經(jīng)并列為“歲舉之常選也”�,據(jù)《新唐書》載:“凡童子科�,十歲以下能通一經(jīng)及《孝經(jīng)》《論語》���,卷誦文十�����,通者予官�;通七��,予出身?����!惫俜降拇罅μ岢?,使得唐代蒙學(xué)氛圍十分濃厚,唐人小說中的這些自小熟讀儒學(xué)經(jīng)典���、能詩善賦的神童形象���,某種程度上是“人家不必論貧富,惟有讀書聲最佳”的寫照�����。

身懷絕技的藝童

唐人小說記錄了一批身懷絕技的兒童�����,這類孩童不以詩文才賦取勝�,而以一技之長聞名。如《杜陽雜編》中載:“上降日�,大張音樂,集天下百戲于殿前����。時(shí)有妓女石火胡��,本幽州人也�,挈養(yǎng)女五人����,才八九歲。于百尺竿上張弓弦五條���,令五女各居一條之上����,衣五色衣�����,執(zhí)戟持戈���,舞《破陣樂》曲?!庇秩纭稏|城老父傳》中介紹“神雞童”賈昌之事,賈昌七歲便“矯捷過人���,能摶柱乘梁���,善應(yīng)對���,解鳥語音”,因擅長訓(xùn)雞得玄宗賞識(shí)�����,其父去世后也因賈昌得以厚葬��。民間有歌曰“生兒不用識(shí)文字��,斗雞走馬勝讀書����。賈家小兒年十三,富貴榮華代不如���。能令金距期勝負(fù)��,白羅繡衫隨軟輿��。父死長安千里外��,差夫持道挽喪車”�,這種現(xiàn)象是唐代斗雞風(fēng)氣盛行在文學(xué)作品中的反映?�!缎绿茣芬嘣啤靶诤枚冯u���,貴臣���、外戚皆尚之”,自上而下地在民間掀起了一股斗雞熱潮����。

除了斗雞,唐人小說家還記錄了像聶隱娘這樣身懷絕技��、武藝高強(qiáng)的女童���。聶隱娘十歲被一尼姑帶走�����,與另兩位女童在洞中學(xué)藝,她們“皆聰明婉麗�,不食�,能于峭壁上飛走��,若捷猱登木���,無有蹶失”��。聶隱娘接受了尼姑的丹藥�����、寶劍���,學(xué)藝一年后便能刺猿猴、取虎豹頭顱����,三年后便能飛起刺飛禽,成為一個(gè)快意恩仇的傳奇女俠���。

值得注意的是���,聶隱娘的形象折射出唐代社會(huì)環(huán)境狀況。兒童本是“父本位”權(quán)力形態(tài)下的服從者�,更何況是女童�����,這樣的角色身份設(shè)置既是道教思想在唐代文學(xué)中滲透的體現(xiàn)����,又反映出唐代后期藩鎮(zhèn)割據(jù)���,政治黑暗�����,游俠思想盛行�,人們對那些行俠仗義�、來去自由的俠客十分崇拜。足見在唐傳奇中�,小說家用兒童作為故事的承載者,有意識(shí)地用兒童天真爛漫的天性與擁有神異技能的反差來設(shè)定角色在文本中的結(jié)構(gòu)功能���,以達(dá)到夸張反映社會(huì)風(fēng)氣的目的�。

出身不凡的仙童

唐代小說中還有一類兒童出身非凡�,他們或?yàn)橄膳纭短锢觥分械奶镎卤闶翘炫蛱炫蝗棠缸臃謩e�,將其帶至天庭撫養(yǎng)��,天帝喜愛“乃教習(xí)學(xué)方術(shù)伎藝能”�。田章帶著天帝所賜文書返回人間,后成為天子宰相���?���;蚴瞧淠笁糁惺茉兴?��,如《太平廣記》中的司命君��,“母因夢天人滿空���,皆長丈余,麾旆旌蓋�,蔭其居宅。有黃光照其身�,若金色,因孕之而生”�,司命君一生下來便“張目開口,若笑之容”。又或是神仙轉(zhuǎn)世投胎����,如《太平廣記》中的擒惡將軍托生人間,便是其母與一位“衣錦衣��,乘白馬�����,侍從百余人��,皆攜劍戟過之”的神秘人所生�����,他一出生便相貌奇特���,“發(fā)赤面青����,遍身赤毛�,僅長五寸,眼有光耀”����,長至七歲后即飛升上天為擒惡將軍��。

小說家們之所以為仙童安排奇異的出身�����,往往是為了烘托神仙童子金光閃閃的人生經(jīng)歷。正如史學(xué)家塞爾托在《歷史書寫》中所言:“形象的構(gòu)造是基于語義元素進(jìn)行的��。因此����,為了表明英雄人物的英勇行為和高尚情操的神圣來源,圣人生平通常會(huì)賦予英雄人物以崇高的出身��?���!睘轱@示其命中便為天選之子,仙童往往自小身上便帶著某種神秘的使命感��。如司命君長至十五六歲時(shí)便突然消失�����,“蓋游天下,尋師訪道矣����。不知師何人,得神仙之訣”����。古籍中記載王法進(jìn)兒童時(shí)期便好道學(xué),年幼在古觀中玩耍�,“其嬉戲未嘗輕侮于尊像,見必?cái)渴种戮?��,若有凜懼焉”�����。擒惡將軍被其母藏于密室長大��,至七歲時(shí)�����,“忽長一丈����。俄又自空有一大鳥飛下,兒走出���,躍上鳥背飛去”����。

稚童����,在傳統(tǒng)文學(xué)的園地里,他們只是占著小小的一角���。然而,當(dāng)他們以敏捷的才思��、出眾的技藝脫穎而出時(shí)���,立刻吸引了文人注意����。文人之筆捕捉��、記錄下兒童的一言一行�,一顰一笑�,構(gòu)筑了一個(gè)明凈�����、純樸的童稚世界���,讓自己�����、也讓世人那顆焦躁不安的心靈在這童稚的世界里得以休憩�,同時(shí)讓后來的成人擁有了一個(gè)可以永遠(yuǎn)回望的精神家園�����,這或許是唐代文人筆下兒童形象的魅力所在�����。(谷文彬 謝香梅)