宋末元初大書法家趙孟頫曾說:“結(jié)字因時(shí)相傳�,用筆千古不易?�!敝袊鴷挤ㄓ扇齻€(gè)部分構(gòu)成:筆法�、結(jié)體和章法。筆法是最基礎(chǔ)部分����,往往會(huì)影響結(jié)體和章法,因此從古至今都是一個(gè)被廣泛討論的話題���。書法史的高峰在晉唐����,此時(shí)名家輩出�,人們把這個(gè)時(shí)期的經(jīng)典筆法稱為“晉唐筆法”。

宋以來的書法對(duì)晉唐古法更多是一種模仿性傳承�����,到明中后期走向了極致,顯得機(jī)械呆板���,缺乏生機(jī)。明代末年��,徐渭��、傅山�����、王鐸等人率意而作�、振臂創(chuàng)新,開創(chuàng)了全新的書法“尚態(tài)”模式����,與晉唐風(fēng)格迥然有別。清中期碑學(xué)興起����,以王羲之、王獻(xiàn)之為代表的“二王”古法一脈似被拋諸腦后�����,直到近現(xiàn)代,人們才又開始重新追尋晉唐筆法�。

運(yùn)筆之法無一定規(guī)

縱觀中國書法史,從甲骨文��、金文�����、戰(zhàn)國秦漢簡牘到魏晉名家書法�����、樓蘭殘紙�����、敦煌文書��,再到唐宋以來的經(jīng)典書法����、碑刻以及各類文書,書法技法的發(fā)展形態(tài)非常多元��,這也造就了書法筆法的多樣性�����、豐富性。魏晉��、隋唐書法筆法是中國書法多元發(fā)展的結(jié)晶���,這個(gè)時(shí)期書法家高度提煉各類技法,形成成熟的行草書���、楷書技法�����,流傳后世成為人們爭相模仿的對(duì)象�����。晉唐古法是我國古代筆法的經(jīng)典形態(tài)��,但不是全部�����,我們從戰(zhàn)國秦漢簡牘中看到的隸書���、章草���、小行草等書寫形式,也可以說是古代筆法的經(jīng)典形態(tài)���。因此���,我們應(yīng)對(duì)古代經(jīng)典筆法的外延進(jìn)行重新框定,晉唐筆法只是古代筆法的一種典型形態(tài)�����,而不是唯一形態(tài)��。

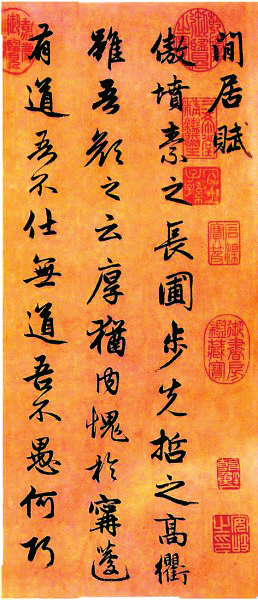

閑居賦(局部) 趙孟頫

元明清的書法發(fā)展形態(tài)也很多樣���,例如明末徐渭�、王鐸����、傅山等人“尚態(tài)”的書法,以大尺幅作品為主�。大尺幅作品多以生宣���、重墨為之,講究的是廳堂觀賞效果�;而傳統(tǒng)的小尺幅手卷、尺牘�,多以絹帛或熟紙為之,講究的是近距離把玩的趣味���。明末以來的大尺幅作品�����,是在晉唐筆法基礎(chǔ)上發(fā)展的結(jié)果,這類作品用筆動(dòng)作夸張����,墨色層次多元。實(shí)際上��,時(shí)間越往后的作品��,技法層次越豐富�,晉唐筆法不但沒有消失,反而得到有效繼承��、深入發(fā)展。

清中期以來碑學(xué)興起�����,書法家們的興趣開始轉(zhuǎn)向?qū)W習(xí)六朝碑版���,對(duì)傳統(tǒng)以“二王”為代表的晉唐筆法有所忽視���。學(xué)習(xí)北碑容易滑向雕琢之勢,不過����,北碑派書法對(duì)今天的書法審美產(chǎn)生了重要影響。北碑讓我們看到六朝時(shí)期不同于“二王”一脈的書法技法����,這完善了我們對(duì)于古代筆法的認(rèn)知,此外���,北碑派書法中也有一些書家如沈曾植���,融合“二王”的行草技術(shù)與碑派書法于一體,形成新的書法技法形態(tài),這也是對(duì)晉唐古法的傳承與發(fā)展�����。

中國書法史上的筆法發(fā)展形態(tài)是多樣的��,晉唐筆法只是古代筆法的一種形態(tài)��,后世也在不斷繼承和發(fā)展過程中創(chuàng)造出新樣式��,推動(dòng)書法藝術(shù)持續(xù)往前發(fā)展�。

“書如其人”的風(fēng)骨氣韻

書法的筆法包含執(zhí)筆法和用筆法兩個(gè)維度,不同的工具材料���,執(zhí)筆法和用筆法都會(huì)有差異��。我們對(duì)古代技法、晉唐筆法的理解不能過于機(jī)械�����,要知道晉唐筆法不是只有一種圖式�,不是只有寫得像“二王”才算真正掌握晉唐筆法。

晉唐筆法起初確實(shí)是以“二王”為中心的一套技法準(zhǔn)則���,是古代經(jīng)典書法技法的結(jié)晶�����。其用筆核心要點(diǎn)是有起�、行、收等動(dòng)作����,中間包含提、按����、頓、挫���、圓轉(zhuǎn)�����、方折等運(yùn)筆技巧�����,就算側(cè)鋒切入也要及時(shí)改變筆鋒的入紙狀態(tài)����,保證中鋒行筆,讓筆畫變得飽滿渾圓���、力透紙背����,即所謂的入木三分����。這套動(dòng)作的有機(jī)配合,需要長久練習(xí)�,才能到達(dá)理想效果,動(dòng)作幅度的大小����、力量的變化,都會(huì)影響風(fēng)格生成����。寫小字�,運(yùn)筆動(dòng)作的變化不會(huì)那么劇烈,而寫大字���,則要尋找行筆過程中的強(qiáng)烈變化����。不管寫什么字體、什么字形�����,都要遵循上述這套規(guī)矩法則�,動(dòng)作的輕重緩急在一呼一吸間就會(huì)因差之毫厘而失之千里。唐人的筆法���,其實(shí)與晉人多有差異���,晉人的運(yùn)筆多隸意,強(qiáng)調(diào)方折古韻��,而唐人筆法多裝飾味道�����,強(qiáng)調(diào)完整的技法運(yùn)動(dòng)����。唐代書法前后期也有巨大差異����,但大多都以中鋒行筆��,氣血流暢�,方折圓轉(zhuǎn),出入鋒毫���,無一筆不到位���。

晉唐古代筆法是一套基本的用筆規(guī)則,符合這套運(yùn)筆規(guī)則意味著基本掌握了古法��,而寫得像晉唐樣式并不意味著掌握了它���。日本的“入木道”是空海等人入唐學(xué)習(xí)的成果��,后世對(duì)空海的字樣亦步亦趨�����,雖然也是傳承有序����,發(fā)展出了區(qū)別于唐的和樣書法���,但是過于局促��,創(chuàng)新程度與中國是沒法比的���。

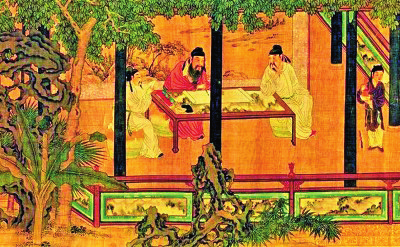

十八學(xué)士圖(局部) 劉松年

所謂的晉唐古法,其實(shí)還有另外一層含義��,指向格調(diào)與審美趣味���。因?yàn)楦裾{(diào)與審美趣味往往會(huì)影響人們的技法選擇�,進(jìn)而影響到筆法�。晉人講求風(fēng)骨氣韻,唐人講求氣度豪邁��。宋代黃庭堅(jiān)說:“學(xué)書須要胸中有道義�,又廣之以圣哲之學(xué),書乃可貴��?�!鼻宕鷦⑽踺d云:“書者���,如也�����,如其學(xué)��,如其才�,如其志,總之曰如其人而已�。”這些論述都很有意義�����,胸中有文墨����、胸中有丘壑,自然格調(diào)不俗����、氣韻不凡。在強(qiáng)調(diào)技術(shù)層面的同時(shí)����,一定要透過技法去觀看作品內(nèi)含的格調(diào)與審美趣味�。晉唐古法所蘊(yùn)含的審美趣味�,值得我們關(guān)注。

以“中正之筆”守正創(chuàng)新

清中期以前�,書法技法是以晉唐筆法為核心的�����;清中期以后�,碑派書法興盛,這種筆法綜合了甲骨文�、金文、漢代碑刻的技法����,同時(shí)雜糅漢魏六朝碑刻的寫法,大大充實(shí)了我們的筆法體系���。過去有人對(duì)北碑派寫法存疑�,但如果我們觀察甲骨時(shí)代未刻朱跡�����、晉唐高昌墓磚等書寫痕跡����,就會(huì)發(fā)現(xiàn)碑派的特殊寫法確有其事���,不完全是由鐫刻導(dǎo)致。

現(xiàn)在�,又有大量的戰(zhàn)國秦漢簡牘、帛書面世�����,還有魏晉�、隋唐的殘紙、文書出土�����,我們將這些古代書寫技法融入今天的創(chuàng)作�,將在很大程度上擴(kuò)大筆法內(nèi)涵,拓寬審美視野�。取法于新材料,形成新的樣式����,并非意味著對(duì)晉唐古法的拋棄,相反是在繼承晉唐古法基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新?!肮P墨當(dāng)隨時(shí)代”,筆墨技法是隨時(shí)改變�����、因應(yīng)革新的���,只不過,我們要把握晉唐筆法的精髓��,以晉唐的“中正之筆”守正創(chuàng)新��。(向凈卿)

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>