春節(jié)是中華民族最隆重的傳統(tǒng)佳節(jié)�����,全國各地均會舉行賀歲活動���。豐富多彩的節(jié)日習俗牽動著文人騷客們的創(chuàng)作靈感,留下無數(shù)既富生活氣息���、又如醇酒醉人的名篇佳作�����。

云車風馬小留連 家有杯盤豐典祀

“凝寒迫清祀���,有酒宴嘉平”,數(shù)九寒冬�����,人們在臘日這天虔誠地舉行臘祭,感謝百神保佑“方隅清謐����,嘉祚日延”。漢代臘祭時有送灶神歸界�、接祖先回家的風俗,至唐宋出現(xiàn)“匣中取鏡辭灶王�����,羅衣掩盡明月光”的風俗�。唐朝于農(nóng)歷十二月寅日蠟祭百神,卯日祭祀土神����,辰日臘祭列祖列宗?�;实蹠诨蕦m內(nèi)苑召見近臣���,賜給他們“黃金合里盛紅雪����,重結(jié)香羅四出花”作為臘祭供品,詩人杜甫就曾因臘日得皇帝“口脂面藥隨恩澤��,翠管銀罌下九霄”的賞賜而欣喜萬分�。宋代,“家家相傳侑僧粥��,栗桃棗柿雜甘香”的佛家臘八節(jié)取代了臘日祭祀�。到了清朝,臘八節(jié)這天會在雍和宮舉行臘八盛典����,熬粥用的大銅鍋重達八噸。

古代民間多用豬頭祭灶�,南宋范成大的《祭灶詞》,以詼諧筆調(diào)勾畫了一幅饒有趣味的祭灶圖:“古傳臘月二十四��,灶君朝天欲言事�����。云車風馬小留連����,家有杯盤豐典祀。豬頭爛熱雙魚鮮��,豆沙甘松粉餌團�����。男兒酌獻女兒避�,酹酒燒錢灶君喜?����!泵耖g祭灶尤重“果食花餳祭灶神”“盤中有飴凝作脂”�,這樣不僅能黏住灶神的嘴,更甜了灶神的心�。此外,“西家新釀熟���,祀灶請比鄰”����,古代祭灶還有融合鄰里感情的重要功能�。

勸君今夕不須眠 大家沉醉對芳筵

除夕之夜,“士庶之家����,圍爐團坐����,達旦不寐�����,謂之守歲”�����。詩人的境遇不同��,詩中守歲的場景和心境也各不相同�����。唐杜審言筆下是“彈弦奏節(jié)梅風入���,對局探鉤柏酒傳”的燈紅酒綠��,宋蘇軾詩中是“兒童強不睡,相守夜歡嘩”的嬉戲熱鬧�;袁凱筆下是“一杯椒葉酒��,未敵淚千行”的清冷孤寂����,清李慈銘一家人則是“翠柏紅梅圍小坐�,歲筵未是全貧。蠟鵝花下燭如銀��。釵符金勝�����,又見一家春”的脈脈溫情�。

“歲陰窮暮紀,獻節(jié)啟新芳”��,守歲是對美好生活的守望�。明代于謙的“寄語天涯客,輕寒底用愁��。春風來不遠����,只在屋東頭”,猶如寫給自己的新春寄語�。趙師俠有詞曰:“爆竹聲中歲又除�,頓回和氣滿寰區(qū)���。春見解綠江南樹,不與人間染白須����?��!背κ窃杏M囊雇?��,正如南宋楊無咎的《雙雁兒·除夕》曰:“勸君今夕不須眠。且滿滿����,泛觥船。大家沉醉對芳筵��。愿新年��,勝舊年����。”

小兒著鞭鞭土牛 學翁打春先打頭

“巧勝金花真樂事����,堆盤細菜亦宜人。自慚白發(fā)嘲吾老�����,不上譙門看打春��?����!贝汗?jié)前后多逢立春���,古代民間在立春有迎春神�����、打春牛���、送春盤、立春幡等活動�����。先秦時期,天子于立春“親帥三公����、九卿、諸侯����、大夫以迎春于東郊”,唐溫庭筠的《漢皇迎春詞》就描寫了漢代天子立春日東郊迎春的景象:“春草芊芊晴掃煙�����,宮城大錦紅殷鮮����。海日初融照仙掌,淮王小隊纓鈴響�����。獵獵東風焰赤旗��,畫神金甲蔥龍網(wǎng)����。鉅公步輦迎句芒�����,復道掃塵燕彗長���?����!?/p>

春盤在唐代大為流行��,杜甫�����、白居易����、王昌齡等詩人都曾將春盤入詩,唐歐陽詹《春盤賦》里還描述了佳人“一本一枝”“片花片蕊”在盤上插花裝飾的過程���。宋代迎春祭禮中還有立青幡���,女子巧手下的彩色絲絹���、紙張,變幻出禽鳥��、燕子���、蟲蝶����、花卉��、金錢等各種形狀���,稱為“春幡”����,宋蘇軾“春幡春勝���,一陣春風吹酒醒”描寫了人們喜迎春神的熱鬧場面���。

周人立春“出土牛以送寒氣”的習俗,到兩漢逐漸演變?yōu)楸薮号#詣褶r(nóng)耕�、祈禱豐兆。宋代以后����,立春鞭春牛成為官方和民間的重要民俗。楊萬里《觀小兒戲打春?�!吩娫唬骸靶褐薇尥僚?���,學翁打春先打頭……兒聞年登喜不饑��,牛聞年登愁不肥��。麥穗即看云作帚���,稻米亦復珠盈斗���。大田耕盡卻耕山,黃牛從此何時閑����。”生動記述了立春日,兒童模仿大人打春牛的場景�����。

明月春風三五夜 香車寶輦隘通衢

“明月春風三五夜”��,即農(nóng)歷正月十五�,又稱“上元”“元夕”“元宵”,此時春節(jié)的熱鬧喧闐氛圍達到高潮���。唐蘇味道的“火樹銀花合�����,星橋鐵鎖開�。暗塵隨馬去�����,明月逐人來�����。游伎皆秾李�,行歌盡落梅�����。金吾不禁夜���,玉漏莫相催”,就描述了長安城元宵夜人山人海的熱鬧景象��。北宋宣和年間的一個元宵之夜��,徽宗皇帝大宴群臣��,賦詞唱和���,以夸張富麗的文辭,描繪出宮廷內(nèi)外元宵節(jié)日盛況:“寰宇清夷�,元宵游豫,為開臨御端門��。暖風搖曳�����,香氣靄輕氛���。十萬鉤陳燦錦���,鈞臺外�、羅綺繽紛���。歡聲里���,燭龍銜耀,黼藻太平春�。”

隋朝元宵月圓之夜����,京城與地方州府興起張燈習俗,薛道衡有“萬方皆集會�,百戲盡來前”“竟夕魚負燈,徹夜龍銜燭”的描寫�����。元宵節(jié)里�����,唐都長安“九陌連燈影,千門度月華��。傾城出寶騎��,匝路轉(zhuǎn)香車”�����,張祜《正月十五夜燈》中描寫的便是元宵狂歡之夜:“千門開鎖萬燈明�,正月中旬動帝京。三百內(nèi)人連袖舞����,一時天上著詞聲?!?/p>

宋代元宵夜更是盛況空前,柳永的“龍鳳燭���、交光星漢。對咫尺鰲山開羽扇”�,曾鞏的“金鞍馳騁屬兒曹,夜半喧闐意氣豪���。明月滿街流水遠��,華燈入望眾星高”�����,辛棄疾的“東風夜放花千樹��,更吹落����,星如雨。寶馬雕車香滿路����。鳳簫聲動,玉壺光轉(zhuǎn)�����,一夜魚龍舞”��,王同祖的“鼓吹喧喧月色新�����,天街燈火夜通晨”等�,歌詠的都是元夕盛況��。

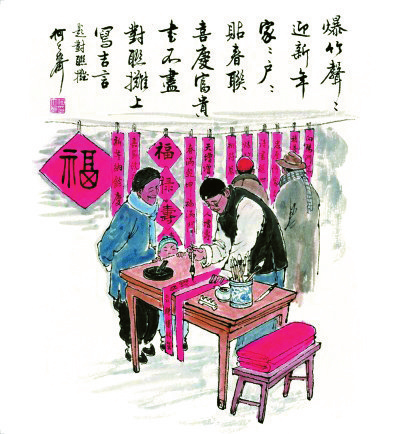

通宵爆竹一聲聲 銀花喧夜聽椒頌

唐以前�����,人們在春節(jié)火燒竹節(jié)使之爆裂炸響�,用以“避山臊惡鬼”��。唐以后����,為使爆竹發(fā)出的聲響更大,人們開始在竹筒中加火藥���,稱為“爆竿”����,唐人來鵠即有“新歷才將半紙開����,小庭猶聚爆竿灰”之語。

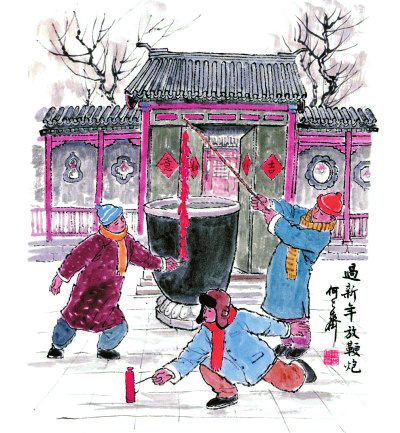

自宋代始��,人們卷火藥于紙中點燃�,才有了我們今天所見的“炮仗”。南宋詩人范成大《爆竹行》生動描述了農(nóng)家燃放爆竹的情景:“歲朝爆竹傳自昔���,吳儂政用前五日����。食殘豆粥掃罷塵����,截筒五尺煨以薪。節(jié)間汗流火力透����,健仆取將仍疾走。兒童卻立避其鋒����,當階擊地雷霆吼。一聲兩聲百鬼驚�����,三聲四聲鬼巢傾�����。十聲百聲神道寧,八方上下皆和平����。卻拾焦頭疊床底,猶有余威可驅(qū)癘�����。屏除藥裹添酒杯���,盡日嬉游夜?jié)馑?��。”清代朝廷每年都會舉行一次盛大而隆重的冰上賽武煙火會��,謝文翹《教門新年詞》云:“通宵爆竹一聲聲�����,煙火由來盛帝京�。寶炬銀花喧夜半,六街歌管樂升平�?����!?/p>

宋代以后,爆竹還承載著驅(qū)除邪魔的美好心愿��,正如史浩《感皇恩·除夜》所言:“結(jié)柳送窮文��,驅(qū)儺嚇鬼����。爆火熏天漫兒戲。自家爐鼎����,有卻冷清清地。臘月三十日����,如何避。且與做些�����,神仙活計�����。鉛汞收添結(jié)靈水。跳丸日月���,一任東生西委�����。玉顏長向此��,迎新歲�����?����!泵魅宋尼缑鳌兑颐Α罚┮苍疲骸盁羟皻q酒笑相酬����,鏡里流光又一周�。人世百年原有限,吾生萬事總無憂�。馀窮不用焚車送��,殘病都從爆竹休���。去日已除來日在,春風檢歷又從頭��?����!?/p>

煙花爆竹為節(jié)日增添了熱鬧喜慶的氣氛�����,成為辭舊迎新����、恭賀新春的重要文化符號�。正如王安石在《元日》詩中所寫:“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇�����。千門萬戶曈曈日�����,總把新桃換舊符?!北袷强駳g的聲音,是新年的味道��。

(責任編輯:盧相?���。?/span>