二十四節(jié)氣是中國古代人民的偉大發(fā)明創(chuàng)造�����,關(guān)于其最早較為完整�、科學(xué)的記載出自西漢淮南王劉安的《淮南子·天文訓(xùn)》���。二十四節(jié)氣是根據(jù)北斗斗柄、太陽���、月亮�、十二月令����、十二音律以及地球的運(yùn)行規(guī)律等制定出來的永恒的歷法,漢武帝太初元年(前104年)被編入太初歷����,頒行全國���,并在之后兩千多年的歷史長河里傳承綿延,走向世界���。

二十四節(jié)氣的科學(xué)記載

漢朝的建立�,結(jié)束了春秋���、戰(zhàn)國��、秦末��、楚漢的長期戰(zhàn)亂��,天下安定����,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)��,文化繁榮���,學(xué)術(shù)發(fā)展���。在這樣的政治�、經(jīng)濟(jì)��、科研條件之下�����,二十四節(jié)氣的研究得以在繼承先秦研究的基礎(chǔ)上重新進(jìn)行創(chuàng)制��,最終全部記錄在劉安及門客編撰的《淮南子·天文訓(xùn)》中�����,它的名稱�����、順序和含義與今天完全相同�。

二十四節(jié)氣��,構(gòu)成了一個集天文��、氣象、歷法�����、氣溫����、降雨、降雪�、物候、農(nóng)事�、音律、干支���、政事�����、養(yǎng)生�、陰陽等于一體的綜合體系�,成為古代中華民族生存發(fā)展、和諧“天人”關(guān)系的理論基礎(chǔ)�����。

二十四節(jié)氣的傳承

在劉安把《淮南子》獻(xiàn)給朝廷后,公孫卿��、壺遂����、司馬遷、鄧平����、唐都��、落下閎等人第一次把二十四節(jié)氣編入太初歷��,從漢武帝太初元年(前104年)至漢成帝綏和二年(前7年)共實行97年���。西漢末年���,劉歆對太初歷加以修改,稱為“三統(tǒng)歷”���,繼承了二十四節(jié)氣��,但是把《淮南子·天文訓(xùn)》中三個節(jié)氣的順序改成“驚蟄”“雨水”“谷雨”�����。東漢初期����,編訢、李梵等編制的四分歷恢復(fù)了《淮南子·天文訓(xùn)》的順序����,并沿用至今。

作為農(nóng)業(yè)立國的中華民族特別重視自然資源保護(hù)���,這樣才能源源不斷地獲得生活資料���。《時則訓(xùn)》云:“孟春之月……禁伐木�,毋覆巢殺胎夭,毋麛�,毋卵?��!贝杭镜絹?,萬物復(fù)蘇���,禁止做三件事:不準(zhǔn)砍伐樹木�;不準(zhǔn)捕殺懷孕的動物,其中包括小麂���;不準(zhǔn)搗毀鳥巢��,破壞鳥類繁衍��。

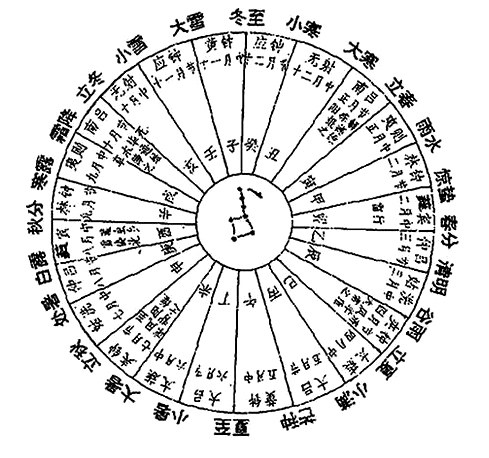

二十四節(jié)氣是古代農(nóng)學(xué)研究的核心��。西漢晚期農(nóng)學(xué)家氾勝之的《氾勝之書·耕田》中記載種麥的最佳時機(jī)是:“夏至后七十日��,可種宿麥���?��!薄八摞湣?�,即越冬小麥�����。明代科學(xué)家徐光啟的《農(nóng)政全書》中列有圓圖《授時之圖》����,全圖分為7層:第一層是北斗七星,第五層是二十四節(jié)氣�、十二月份,第六層是七十二候����,第七層是農(nóng)事?���!妒跁r之圖》成為以“二十四節(jié)氣”為中心、指導(dǎo)全年農(nóng)事的總則���。

二十四節(jié)氣與自然界的物候現(xiàn)象密切相關(guān)����,每個節(jié)氣都有典型的物候現(xiàn)象�。《黃帝內(nèi)經(jīng)》載:“五日謂之候����,三候謂之氣,六氣謂之時�,四時謂之歲��,而各從其主治焉�?�!逼呤虻膬?nèi)容主要記載在《呂氏春秋》《淮南子》《禮記》等古籍中�。北魏后期,張龍祥����、李業(yè)興等人所撰的正光歷正式編入七十二候,歷代農(nóng)書�����、歷書��、史書等都沿襲了這一傳統(tǒng)����,成為順應(yīng)自然規(guī)律�����、安排農(nóng)事的國家規(guī)定�����。

此外,在詩詞曲���、戲劇���、小說、雕塑����、繪畫、工藝等各種藝術(shù)形式中����,也都滲透了二十四節(jié)氣的觀念。唐代詩人杜甫在《小至》中用詩的語言生動抒發(fā)了冬去春來的喜悅之情:“天時人事日相催��,冬至陽生春又來�����。刺繡五紋添弱線�,吹葭六琯動浮灰?�!?/p>

(責(zé)任編輯:盧相汀)