寧武位于晉西北黃土高原東部�����,隸屬于忻州市�,清代時(shí)曾是山西“九府”之一�。

寧武縣概況

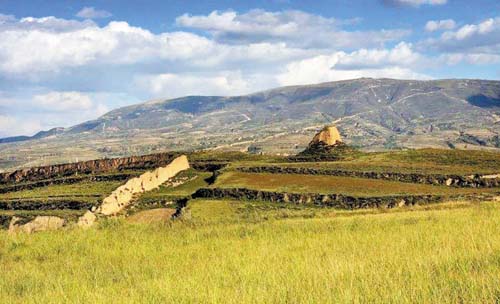

清代山西的行政區(qū)劃是“九府十六中州”,“九府”中除寧武外��,其余均與今天的省轄市對應(yīng)���。寧武在當(dāng)時(shí)能夠設(shè)府確實(shí)讓人頗感意外��,因?yàn)樵诮裉炱渌`屬的忻州市�,在清代也不過是州治。寧武全境以山地為主�����,沒有較大的盆地和平川�����,這種自然地理環(huán)境其實(shí)并不適合設(shè)置府治�,然而其竟被清政府選中,升格為寧武府�,可謂是鳳凰涅槃,驚人之變����。

筆者通過長期查看文獻(xiàn)�,踏勘地理和古跡,形成一個(gè)觀點(diǎn):寧武雖為偏僻小縣���,存在感不突出�����,但在歷史上卻因“邊陲”“關(guān)塞”的角色而具有特殊意義����。私以為,有必要探討一下寧武縣的行政區(qū)劃之演變��,尤其是清代以前的關(guān)塞史���,以廓清事實(shí)����,幫助大家重新認(rèn)識(shí)歷史上的寧武�����。

寧武:曾經(jīng)的樓煩故地

從華夏民族早期地理歷史演進(jìn)來看�����,寧武偏居內(nèi)長城以南���、漢胡雜處之域�����,并非中原文明的腹心���,故其區(qū)劃發(fā)展滯后�,主體意識(shí)不明晰�����。春秋戰(zhàn)國時(shí)期�����,晉西北�����、雁北以至陰山以南的區(qū)域都是樓煩國的領(lǐng)土�����,樓煩與東胡���、林胡合稱“三胡”�。趙武靈王胡服騎射后����,樓煩國被破,歸屬趙國�,寧武是其一部分,但當(dāng)時(shí)并無“寧武”概念��。至今���,寧武土地上能夠?qū)ひ姰?dāng)時(shí)印跡的大概只有樓子山的趙長城���,為趙武靈王之父趙肅侯所筑。

寧武行政區(qū)劃的不確定性��,體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)游牧與農(nóng)耕兩種文化的較量���,這也是其作為邊地的重要特征之一��。宋遼金元的幾百年間�����,寧武建制依舊十分混亂����,但“寧化”之名基本不變,由此反映出寧武作為國家疆域的前哨和民族矛盾的緊張區(qū)域�����,地方治理不夠發(fā)達(dá)����,社會(huì)發(fā)展較為緩慢。

寧武雄關(guān):衛(wèi)所制與蒙漢劇烈沖突的產(chǎn)物

明洪武三年(1370年)�,寧武置寧化所,這就是衛(wèi)所制的設(shè)立���。明成化三年(1467年)���,寧武設(shè)關(guān),其戍守北疆的軍事地位被確立��。衛(wèi)所制是蒙漢關(guān)系緊張的產(chǎn)物����,由明太祖所設(shè),這一構(gòu)想來自于隋唐時(shí)的府兵制�����。那么寧武關(guān)之所以設(shè)于明中期而非明初�,原因究竟何在呢?

這是因?yàn)槊鞒?�,明廷“先后設(shè)立東勝衛(wèi)�、開平衛(wèi)、大寧都司等衛(wèi)所體系��,控馭草原腹地��,形成了對蒙戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略優(yōu)勢”����,因?yàn)橛羞@一體系的保障,且寧武又屬于“腹里”�����,蒙古鐵騎尚不能染指�,故戰(zhàn)略地位自然無法顯現(xiàn)。明中期土木堡之變后�����,明英宗朱祁鎮(zhèn)被俘,這一事件對明朝影響巨大����,導(dǎo)致明軍全面退守,蒙古鐵騎南侵����,外長城屢屢失守。雁門關(guān)與偏頭關(guān)之間的區(qū)域漸成蒙漢爭奪的前線�,戰(zhàn)略地位逐漸顯現(xiàn)出來。

寧武府:改衛(wèi)所為州縣的產(chǎn)物

1644年清軍入關(guān)后����,清廷與蒙古建立良好關(guān)系,形成了“民族共同體”�,長城內(nèi)外皆入清國版圖之內(nèi)。明朝費(fèi)盡心機(jī)經(jīng)營近兩百年的長城防線逐漸被擱置�����,長城沿線的衛(wèi)所由軍堡職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榈胤叫姓毮堋?/span>

雍正年間����,清政府在蒙漢邊地推行“改衛(wèi)所為州縣”的行政區(qū)劃改革,在原來的軍事城池基礎(chǔ)上,新建了州縣行政系統(tǒng)�。山西巡撫諾岷提出改革方案:“將寧武關(guān)設(shè)為寧武縣,屬代州�;將偏頭關(guān)設(shè)為偏頭縣,屬保德州��,庶各專其司�。通省衛(wèi)所����、守備、千總�,一并裁汰?����!敝?,繼任巡撫伊都立又奏請?zhí)岢觯瑢幬渌駷閷幬涓?����,建寧武縣為附郭縣�����,寧化所設(shè)巡檢司,歸屬寧武縣����;神池堡改為神池縣,偏關(guān)所改為偏關(guān)縣��,五寨堡改為五寨縣���,其余附近營堡�����,各就便分治��,四縣統(tǒng)歸寧武府管轄�����。

伊都立的奏請被朝廷通過并實(shí)施�����,寧武府設(shè)知府�����、同知各一名�,寧武、偏關(guān)�����、神池�����、五寨四縣各設(shè)知縣一名��,寧武所成為府縣兩級(jí)城池�。此舉徹底打破了長城沿線持續(xù)近二百多年的邊疆衛(wèi)所體系����,確立了寧武在晉西北的政治文化中心地位,同時(shí)把寧化所歸并寧武縣��,將分水嶺南北地域統(tǒng)一到縣域區(qū)劃中�����,確立了寧武近現(xiàn)代的縣域格局。

通過轉(zhuǎn)換職能����,寧武由之前充滿蕭殺之氣的軍堡發(fā)展為一座祥瑞安寧、生機(jī)勃勃的城市���。尤其是知府魏元樞到任后�����,營建萬壽亭為府學(xué)立碑���,新建鶴鳴書院彰顯忠義,編纂方志教民農(nóng)桑��,全面規(guī)劃改造寧武城形態(tài)�����,竭力使寧武這塊夷夏雜糅的塞上疆土���,重新納入清王朝的文明體系之中�����。經(jīng)過多年的精心治理���,寧武出現(xiàn)了前所未有的和平安定���、文明繁盛之景象。

(責(zé)任編輯:梁艷)