東岔口“蓮峰山”

摩崖石刻

初秋時(shí)節(jié)���,在曹家莊村退休教師王和和的引導(dǎo)下���,我們一行四人,從奇村鎮(zhèn)曹家莊村出發(fā)徒步探尋蓮峰山�����。沿著羊腸小道��,歷經(jīng)3個(gè)多小時(shí)攀登����,來到海拔2000多米的“鷹座嶺”山口處。舉目四望頓覺天高云淡�����,山上視線開闊����,難怪這座山起名“鷹座嶺”,分明只要有一只老鷹立于山頂瞭望覓食�,四周獵物的動(dòng)向會(huì)盡收眼底。不知名的野花��、野草爭奇斗艷��,枝繁葉茂的楸樹、樺樹為我們庇蔭遮陽���。繼續(xù)往上攀爬�����,形狀奇特的巖石簇?fù)碓谝黄?���,組成酷似“蓮花”的形狀�����,穩(wěn)穩(wěn)地安放在山頂����,這就是我們要找的“蓮峰山”。

在山腰處的荊棘叢中����,我們尋覓到清康熙58年(1719年)所建“蓮峰山龍泉寺”遺址����。這座古廟遺址坐北向南�,坐落在蓮峰山坳的風(fēng)水寶地��。還有一處由十幾層花崗巖石條砌就的高臺(tái)����,地面可視高度約2.5米,長約30多米���。在高臺(tái)的中部����,有一孔寬不足2米的石碹“山門”����。山門頂端殘留嵌入條形額匾的痕跡。當(dāng)我們彎腰順著長約3米多深的“山門”進(jìn)入后����,眼前又出現(xiàn)十幾層高的石臺(tái)階。大家互相照應(yīng)著登上臺(tái)階�����,來到高臺(tái)上的開闊地。這塊緊靠山坡的半月形開闊地��,約有兩個(gè)籃球場(chǎng)大小���,廟宇等建筑已不復(fù)存在�����。好在地面東側(cè)的草叢中���,王老師找到那通依然矗立的石碑。

碑高1.6米�����、寬0.8米��、厚約0.2米�。碑身正面題寫《蓮峰山龍泉寺碑記》。由于年代久遠(yuǎn)�����,部分文字被剝蝕不可通讀�����。只可見正文7列�����,每列26字�����,字體大小不足2厘米��,共約180字����。主要闡述“蓮峰山之勝景,自明景泰年間(1450年)以來���,青松柏楊暢秀����,山青木喬與日月爭光……��。難料崞邑(原平)知縣將蓮峰山獻(xiàn)出��,致蓮峰山樹木、廟宇遭巡撫毀損����。清康熙54年(1715年),本村善人閆孔俊�����、楊順元�、呂俊等人募化資財(cái),新建佛殿三間�����、南樓一座����、鐘樓一座。兩廊禪房圣像森嚴(yán)�,廟宇赫然?!瓱o不為之贊美焉,誠哉勝景也����。石以是為記”�。署名7列���,記有儒學(xué)廩膳生員楊清撰等����。撰稿時(shí)間落款���,清康熙39年(1700年)。立碑時(shí)間落款�����,清康熙58年(1719年)孟秋辛卯日���。山門����、南樓��、鐘樓����、佛殿�����、禪房�����、塑像一應(yīng)俱全�����?�?梢韵胂癞?dāng)年寺院一定是鐘聲悠揚(yáng)��,香火不斷……

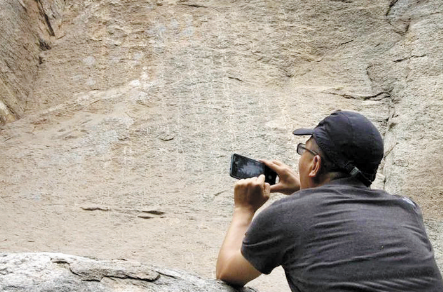

離開龍泉寺遺址�,四人順著石階退下廟宇高臺(tái)�����,在王老師的引導(dǎo)下����,尋找那片記憶中的摩崖石刻。終于在高臺(tái)東側(cè)約40米處的山體上�,發(fā)現(xiàn)高懸兩米的摩崖石刻�����。一片巖壁上刻有國子監(jiān)生行書《龍泉寺記》��。巖壁上鑿刻有一方石窟����,石窟內(nèi)供奉“龍王”�����,石窟外懸掛有當(dāng)?shù)卮迕駚泶饲笥瓿晒Φ腻\旗���。大家出于好奇,搭人梯攀巖���,仔細(xì)辨認(rèn)石刻字面����,想看個(gè)究竟�。整個(gè)石碑高不達(dá)3米,寬約2米�����,整體呈含胸內(nèi)斂之勢(shì),可蔽風(fēng)雨侵蝕�����。卻因時(shí)年久遠(yuǎn)�,底部泥土沉淀遮擋,部分文字不可通讀��。粗略判斷全文10列���,每列32字���,單字大小7厘米,共約300余字��。

日漸西斜���,邁著蹣跚的步履返程�����,一路回望曾經(jīng)領(lǐng)略的青山美景�����,來到王老師在曹家莊的住房�。一次難得的相隨初探,一頓香味十足的“麻麻花拌湯”���,趕走了全天徒步探訪的辛勞���,帶著無盡的思索乘車返城?;赝巴馑圃嘧R(shí)的美景,對(duì)大自然的敬畏愈發(fā)濃厚���,歷史先賢留給我們的思考更加深刻。我們應(yīng)該把“禁山防火����、保護(hù)植被”與“建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)”協(xié)調(diào)起來�����,蹚出一條振興鄉(xiāng)村��、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路;把山水景觀����、人文歷史整合起來,打造可持續(xù)發(fā)展的康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)�����,造福一方百姓�。 陳世琦